孫子兵法

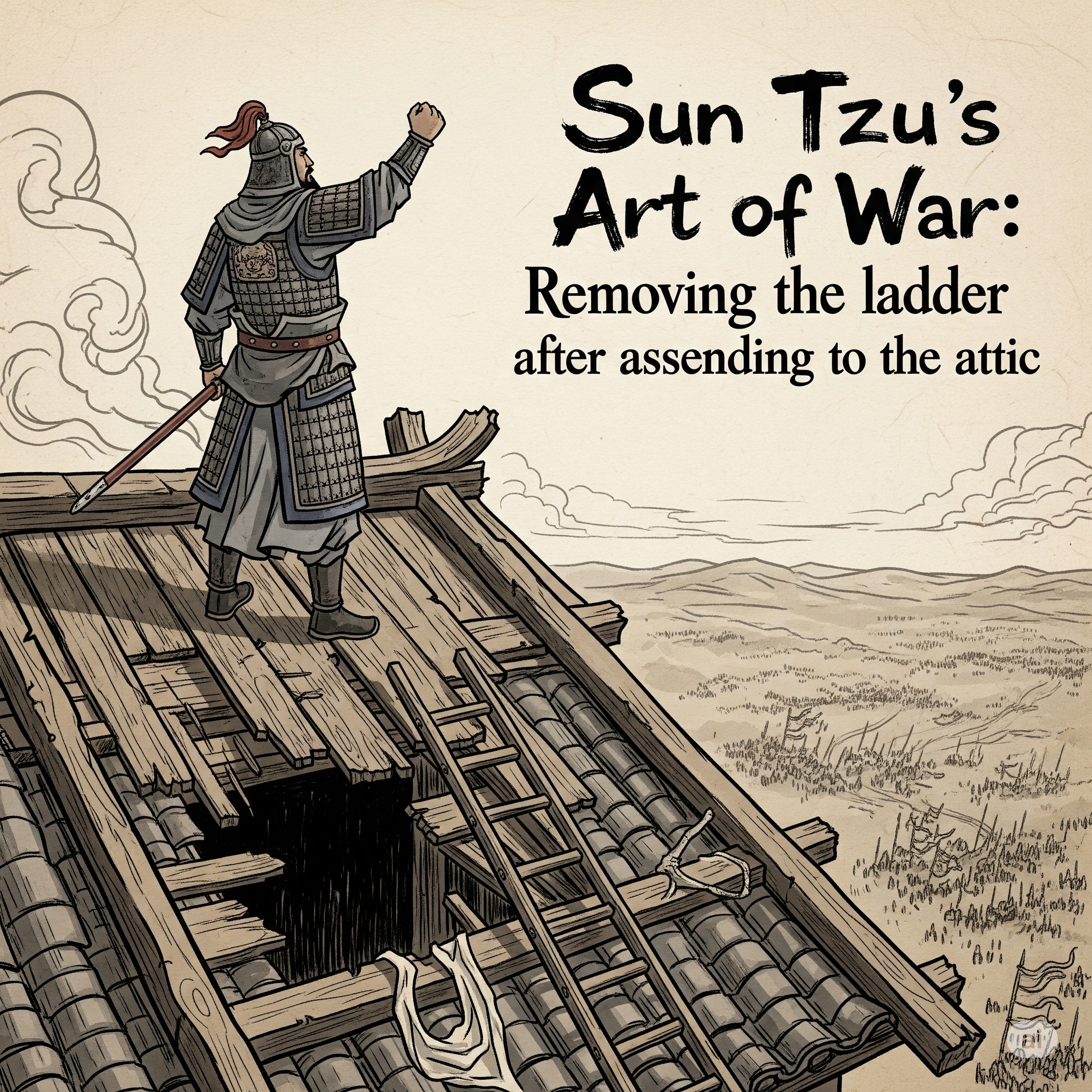

孫子兵法 上屋抽梯(じょうおくちゅうてい)とは―その意味と現代で活きる「梯子を外す戦略」

上屋抽梯(じょうおくちゅうてい)とは、「屋根に上がらせて梯子を外す」という意味を持つ兵法の計略で、【兵法三十六計】のうち第28計にあたります。この言葉の本質は、【相手を甘言や利益で誘導してある行動を起こさせ、その後で支援や退路を断ち、相手を窮地に追い込む】という非常に戦略的かつ危険な計です。

孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法