目次

- 【上屋抽梯とは何か】

- 【由来と故事】

- 【兵法三十六計における位置づけ】

- 【ビジネスや現代社会での応用例】

- 【注意点と使い方の例】

- 【まとめ】

1. 【上屋抽梯とは何か】

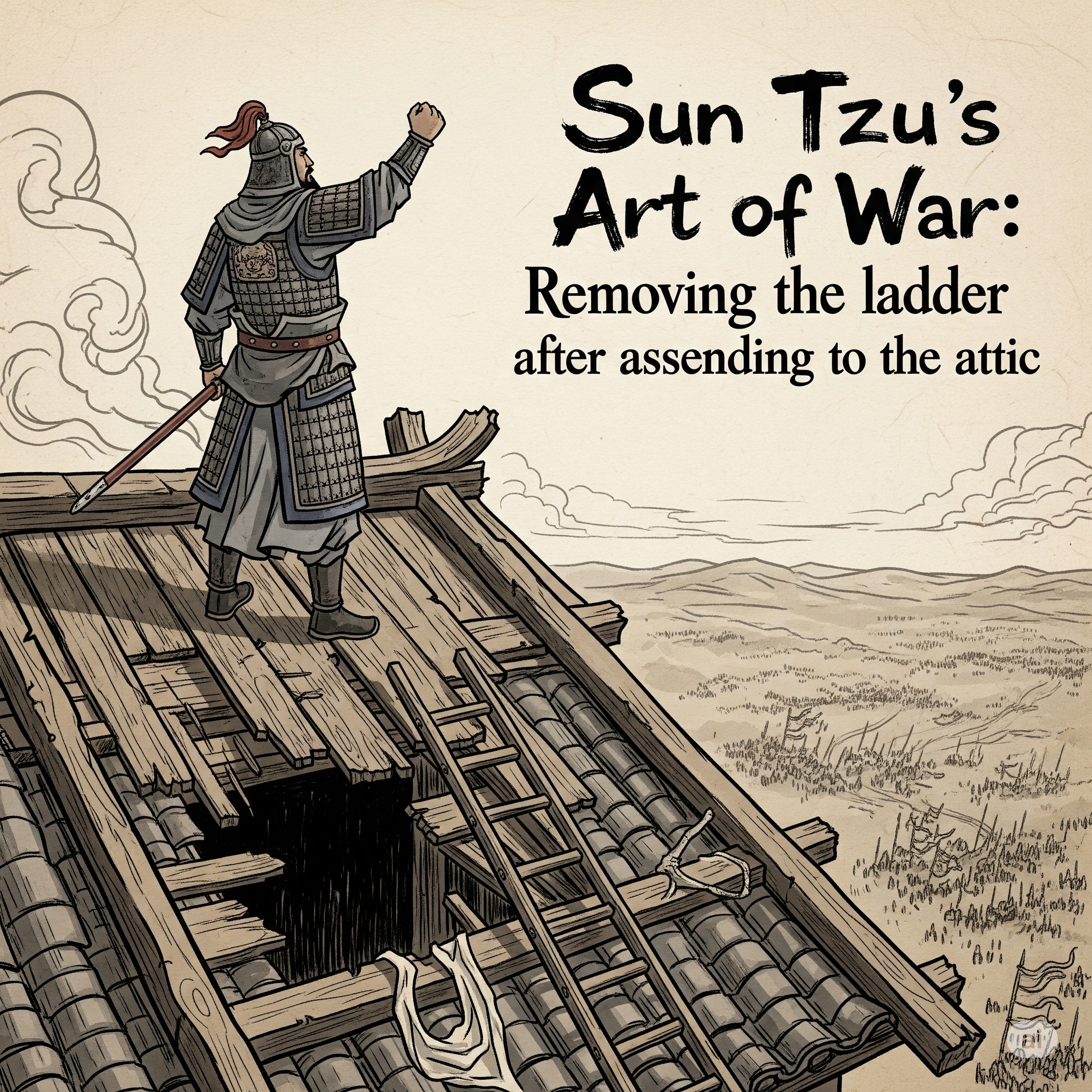

上屋抽梯(じょうおくちゅうてい)とは、「屋根に上がらせて梯子を外す」という意味を持つ兵法の計略で、【兵法三十六計】のうち第28計にあたります。

この言葉の本質は、【相手を甘言や利益で誘導してある行動を起こさせ、その後で支援や退路を断ち、相手を窮地に追い込む】という非常に戦略的かつ危険な計です。

日本語の慣用句「梯子を外す」や「梯子を外された」は、まさにこの計略から生まれた表現で、現代でも日常会話やビジネスシーンで使われています。

2. 【由来と故事】

この計略の由来は、中国の古代史にさかのぼります。代表的な故事として、【前燕の慕容垂】が挙げられます。

慕容垂は、当時強大な前秦に従属する形で身を寄せていましたが、秦の苻堅に「東晋を攻めるべきだ」と進言し、苻堅をその気にさせました。そして苻堅が大軍を東晋に差し向けた隙を見て、慕容垂は独立を果たしたのです。

また、【楚漢戦争】における項羽の「破釜沈舟」も類似の戦術です。退路を自ら断ち、兵士に「生き残るには勝つしかない」と背水の陣を敷かせたことで有名です。これは自分たちに適用した逆の上屋抽梯とも言えます。

さらに唐代の宰相・【李林甫】が、政敵の復権を画策しつつ、要所で支援を断って自滅に導いた政治的策略も、上屋抽梯の現実的な応用例とされています。

3. 【兵法三十六計における位置づけ】

上屋抽梯は、【併戦計】という分類に属します。併戦計とは、同盟や協力関係を装いながら主導権を握り、相手を戦略的に操作するための計略群です。

この計略の核心は、「誘導」と「断絶」のセット運用です。まず、相手にとって魅力的に見える機会を与えて積極的な行動を引き出します。相手が高みに登ったところで、その支えとなる梯子(援助、補給、情報、協力)を引き抜くことで、【相手が身動き取れない状況を自ら招くように仕向ける】のです。

相手に「選ばせる」ことで責任転嫁もしやすく、表面的には非道に見えにくい巧妙さが特徴です。

4. 【ビジネスや現代社会での応用例】

この戦略は現代のビジネスシーンでも意外なほど応用されています。いくつか具体的な事例をご紹介します。

【● 企業戦略としての応用】

新規参入した企業が「共同開発」「アライアンス」として競合を誘い、共同出資・協力を取り付けた後、自社のみ抜け駆けして利益を得る。結果として、他社は投資だけを残して撤退を余儀なくされる。

【● プロジェクトマネジメント】

あるチームに新規プロジェクトの主導を任せ、必要なリソースや支援を出したように見せかけておきながら、途中で予算や人員を削減。その後、責任をそのチームにだけ負わせるという「梯子外し」。

【● 政治や外交戦略】

ある国に大規模なインフラ投資を持ちかけ、依存させてから支援を停止。結果、その国が政治的・経済的に孤立するというケースも、上屋抽梯の国際的な応用といえます。

5. 【注意点と使い方の例】

上屋抽梯は非常に強力な戦術ですが、それだけに【大きなリスク】を伴います。

【● 信頼の喪失】

一度でも「梯子を外された」と感じた相手は、二度とあなたを信用しないでしょう。ビジネスでも人間関係でも致命的なダメージになります。

【● 倫理的なリスク】

現代は【コンプライアンス】が重視される時代です。あからさまな裏切り行為は企業や個人の評価を著しく下げ、SNSなどでの炎上リスクすらあります。

【● 使い所を見極める】

この戦術は、「やむを得ない状況」や「自社の存続がかかった局面」での切り札と考えるべきです。常用すべきではなく、「ここぞ」という場面でのみ使うべきです。

【● 使い方の例文】

・「あの業務委託案件、途中で支援を打ち切られて、完全に上屋抽梯された感じだったよね」

・「パートナー企業をああやって巻き込んで、最後に梯子を外すなんて、上屋抽梯の典型だよ」

6. 【まとめ】

上屋抽梯は、【表面上は好意的な態度を取りつつ、相手を自滅に導く】という極めて戦略的かつ危険な計略です。古代中国の戦乱の世から現代のビジネスや国際政治に至るまで、その有効性は変わりません。

しかし、【信頼・倫理・リスク管理】といった現代的な価値観の中では、むやみに使えば自らを窮地に追い込むブーメランにもなりかねません。だからこそ、この計略は「知っておく」ことが何より大切なのです。

相手に梯子をかけるか、外されるか。その駆け引きの中にこそ、人間関係と戦略の本質があります。

アディオス

コメント