目次

- 【指桑罵槐の意味】

- 【由来】

- 【応用例】

- 【注意点】

- 【まとめ】

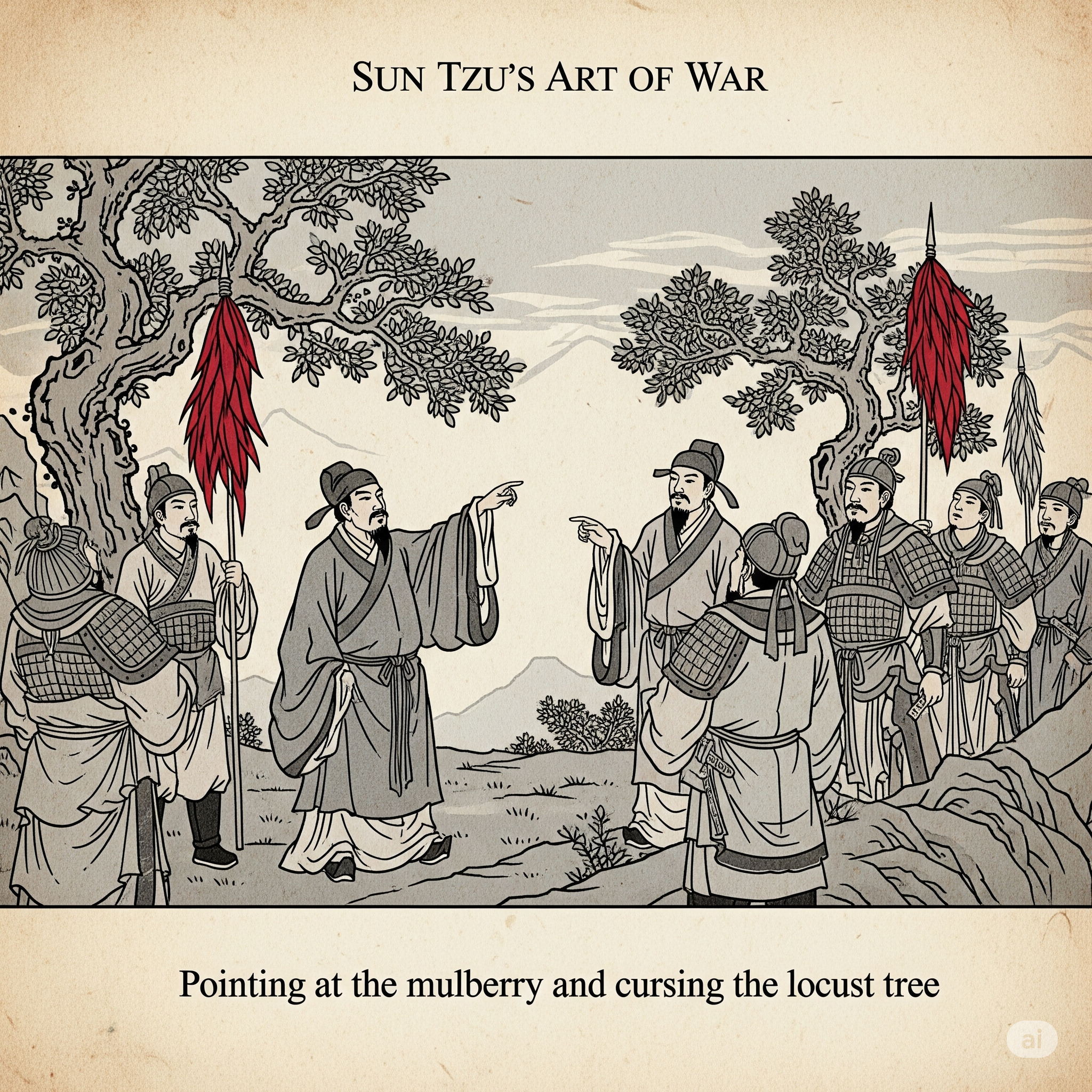

1. 【指桑罵槐の意味】

指桑罵槐(しそうばかい)は、「桑を指して槐(えんじゅ)を罵る」という意味を持つ四字熟語です。これは中国の古典『三十六計』の第二十六計にあたる戦略で、【本当に叱責したい相手を名指しせず、別の対象を通じて間接的に非難や警告を与える】という高等戦術です。

この手法は、相手の面子を潰さずに意図を伝えることができるため、特に東洋的な上下関係や対人配慮が重要視される社会において重宝されてきました。

たとえば、上司が「最近、ある部門で報告の遅れが目立つ」と言えば、該当者は自分のことだと気づきつつ、直接的な叱責は受けずにすみます。これは単なる「遠回し」ではなく、受け手の内省を促しながら指導するという、知性と配慮に満ちた戦略です。

2. 【由来】

この言葉の由来は、中国春秋戦国時代にさかのぼります。ある日、魏の宰相・李悝(りかい)は、直言を好まず、批判されると反発しがちな重臣に対して、正面から叱るのではなく、庭先に生えていた桑の木を指しながらこう言いました。

「この木が風で折れたなら、咎めるべき者がいる」

これを聞いた重臣は、「これは自分のことを指している」と察し、自ら態度を改めたといいます。

ここで重要なのは、李悝が【相手の自尊心を保ちながら、メッセージを的確に伝えた】ことです。これは、あえて“第三者”や“物”を通して伝えることで、相手に考えさせ、行動を変えさせる巧妙なアプローチでした。

この話がのちに戦略の一例として語り継がれ、現在では職場や家庭など多様な場面で応用されています。

3. 【応用例】

指桑罵槐は、現代でもビジネスや人間関係の中で広く使われています。以下に具体的な応用例を挙げます。

● 社内ミーティング

「最近、納期に遅れが目立つ案件がありますね」と会議で言えば、該当メンバーは自分の行動を振り返るきっかけになります。名指ししないことで場の空気を和らげつつ、改善を促せます。

● 部下への指導

一人を名指しせずに「お客様対応について、最近少し雑な印象を受けるケースが増えた」と伝えることで、全体に気を引き締めさせることができます。特に若手や繊細な部下には有効なアプローチです。

● ビジネス交渉

競合企業の名前を出さずに「最近、顧客満足度が急落している某サービスがある」と語ることで、自社の価値を暗に引き上げる表現になります。相手に直接ネガティブな感情を抱かせずに優位に立つ戦略です。

● プレゼンテーション

「ある業界では、アップデートの遅れが致命的になっています」と話せば、競合に対する警鐘を鳴らしつつ、自社のスピード感を訴求できます。

いずれも共通しているのは、【相手に察してもらう】ことを目的としている点です。言葉にするより、伝わることが重要である――それがこの戦略の本質です。

4. 【注意点】

指桑罵槐は非常に便利な戦略ですが、万能ではありません。以下の点には注意が必要です。

● 遠回しすぎて伝わらない

受け手が察する力に欠けている場合、全く意図が伝わらない可能性があります。「それ、誰の話?」と混乱させてしまえば逆効果です。相手の性格や状況に応じて、使い分けが必要です。

● あてこすりに見える危険

過度に多用すると、「誰かを皮肉っている」「責任転嫁している」と誤解され、逆に人間関係が悪化する恐れがあります。特に風通しの良い組織やフラットな文化では、むしろストレートなコミュニケーションの方が信頼されます。

● タイミングと場の空気がカギ

全体会議の場で軽く言うのか、1対1で言うのか。タイミングや場の空気によって効果は大きく変わります。戦略の選定以上に、「どう言うか」「どこで言うか」が成果を左右します。

5. 【まとめ】

指桑罵槐は、【直接名指しせずに意図を伝える】ことで、相手の防御を和らげ、内省を促すという高度なコミュニケーション戦術です。リーダーシップや人間関係において、相手との関係性を壊さずに改善を図る手段として有効です。

しかし、その効果は相手の察する力に大きく依存し、使いすぎれば逆効果になる可能性もあります。時にストレートに、時にやんわりと。状況に応じて使い分けることこそが、真の知恵といえるでしょう。

必要なのは、【相手に気づかせる配慮】と【自分の真意を通す勇気】。言葉の刃は、鋭すぎれば相手を傷つけ、鈍すぎれば届かない。ちょうどいい“切れ味”を見極める目こそが、現代の知略に求められているのです。

アディオス

コメント