孫子兵法

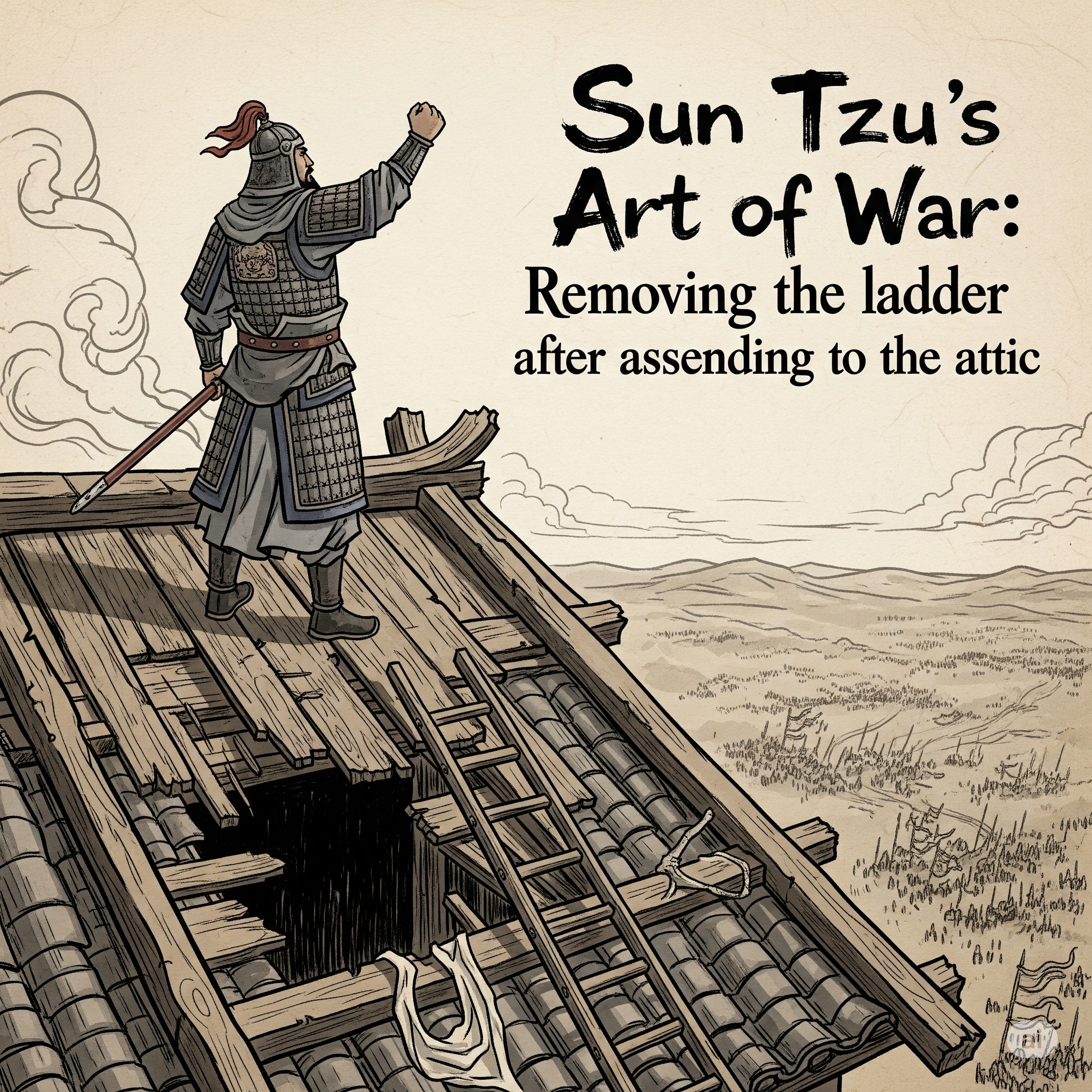

孫子兵法 孫子兵法の活かし方とは―戦場から日常まで活きる三十六計の知恵

孫子兵法は、今から2500年ほど前の中国・春秋時代に活躍した軍事思想家「孫武」によって書かれた戦略書です。「戦わずして勝つ」を基本理念とし、戦いにおいて勝利するための考え方や立ち振る舞い、判断基準などが体系立てられています。

孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法  孫子兵法

孫子兵法